Melalui peluncuran studi Gelisah di Lahan Basah : Korporasi, Pemerintah, dan Semua Komitmen Kosong Restorasi Gambutnya, Pantau Gambut memaparkan banyaknya infrastruktur restorasi gambut yang tidak sesuai standar.

“Banyak infrastruktur pembasahan seperti sekat kanal dan sumur bor yang rusak. Di beberapa sampel titik pengamatan juga ditemukan gambut yang kering karena tidak memenuhi standar Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) agar tidak lebih dari 40 cm,” ungkap Almi Ramadhi, Data Analyst Pantau Gambut.

Demikian laporan dari Pantau Gambut, pemantauan restorasi gambut dilakukan pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang tersebar di tujuh provinsi, yaitu Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Barat.

Lokasi studi dibedakan berdasarkan dua jenis lokasi :

1) area konsesi yang menjadi tanggung jawab perusahaan dan 2) area non-konsesi yang menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan restorasi gambut.

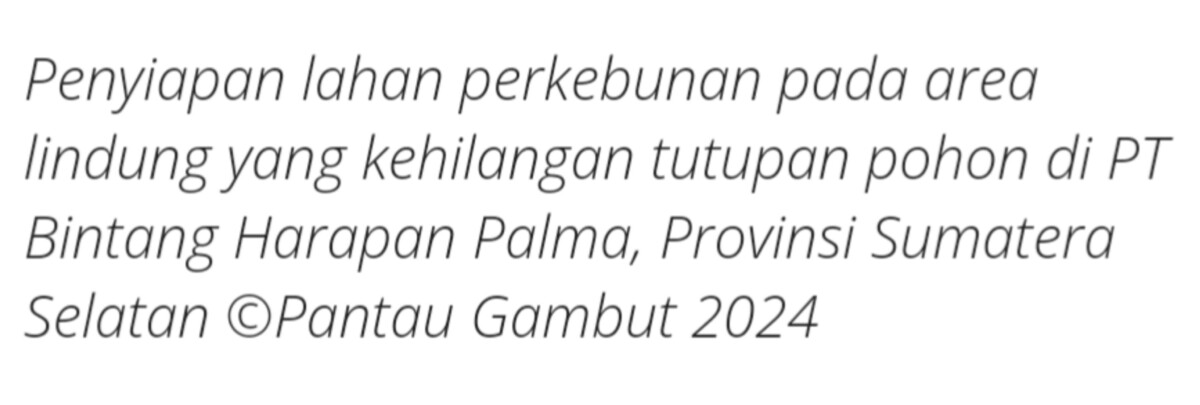

Tercatat 95% dari 289 titik sampel gambut non-konsesi di area restorasi pemerintah yang pernah terbakar (burned area) dan kehilangan tutupan pohon (Tree Cover Loss/TCL), telah berubah menjadi perkebunan jenis tanaman lahan kering dan semak belukar.

Sawit menjadi komoditas paling dominan. Yang menyedihkan, penutupan lahan menjadi hutan tidak mendapatkan perhatian karena hanya ditemukan pada 3% area sampel.

Kondisi yang jauh memprihatinkan ditemukan pada area konsesi perusahaan. Hanya 1% dari 240 titik sampel area konsesi yang kembali menjadi hutan meski pernah terbakar dan mengalami kehilangan tutupan pohon.

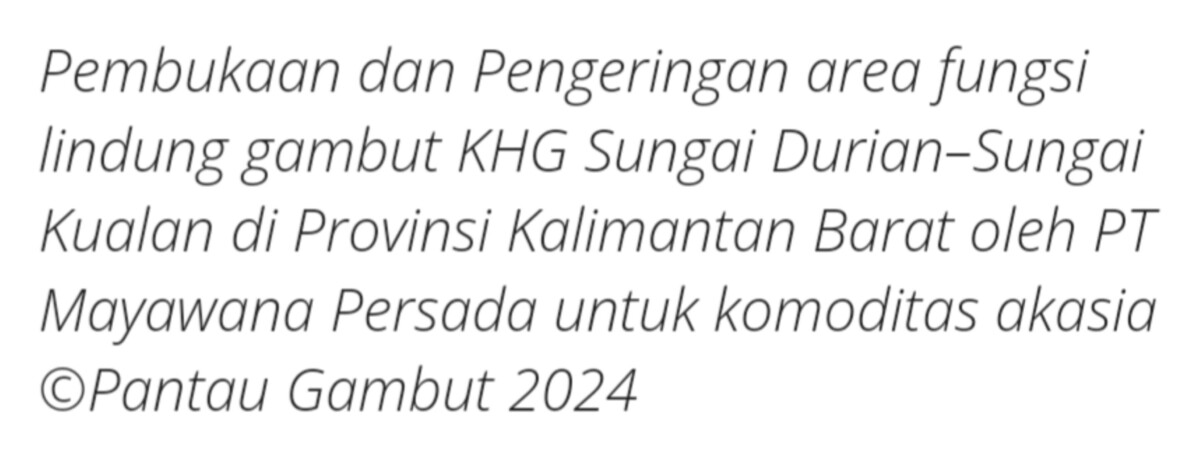

Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di beberapa area perusahaan yang kerap memiliki masalah konflik sosial, seperti PT Mayawana Persada (MP) di Kalimantan Barat dan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) di Sumatera Selatan.

“Kewajiban pencegahan, penanganan saat kebakaran, hingga pemulihan area yang telah terbakar menjadi tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, bukan malah dilimpahkan kepada masyarakat,” ujar Wahyu Perdana, Manajer Advokasi dan Kampanye Pantau Gambut.

Kewajiban untuk mengembalikan lahan gambut yang rusak kembali menjadi hutan mengacu pada

PP Nomor 57 Tahun 2016 jo. PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Semua temuan yang ada pun berkontradiksi dengan klaim keberhasilan pemerintah Indonesia dalam merestorasi gambut seperti yang dijelaskan pada dokumen The State of Indonesia’s Forest 2024 yang baru dirilis KLHK pada 20 Juli 2024.

Selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, restorasi gambut telah menjadi ujian dalam upaya perlindungan lingkungan.

Meski begitu, bukan berarti klaim keberhasilan hanya dilihat dari angka pelaksanaan proyek semata, namun juga betul-betul memperhatikan dampak kepada sebanyak-banyaknya pihak.

“Jangan sampai klaim keberhasilan ini hanya menjadi alat pencitraan pada komitmen global,” tambah Wahyu Perdana.

Kontradiksi antara klaim dengan temuan di lapangan ini menjadi bukti semakin menebalnya kesenjangan antara kebijakan restorasi dan realitas implementasi strategi perlindungan ekosistem gambut di Indonesia.

Terdapat lima hal penting yang Pantau Gambut dorong :

1. Pemerintah harus memenuhi asas tanggung jawab negara (state responsibility).

Pemerintah wajib melaksanakan kewajiban perlindungan gambut dan tidak melimpahkan tanggung jawab begitu saja kepada masyarakat.

2. Pemerintah harus melakukan langkah pencegahan sebagai upaya penegakan hukum.

Langkah penegakan hukum harus menjadi prioritas utama tanpa perlu menunggu terjadinya karhutla terlebih dahulu. Setiap orang dengan tindakan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

3. Korporasi harus bertanggung jawab mutlak pada area konsesinya.

Korporasi harus segera menangani kerusakan ekosistem gambut sesuai standar yang berlaku. Ini mencakup pemulihan ekosistem secara menyeluruh.

4. Korporasi harus membuktikan klaim keberlanjutan secara berkala dan transparan.

Klaim keberlanjutan tidak bisa hanya diukur berdasarkan angka pelaksanaan proyek maupun sertifikasi keberlanjutan saja. Klaim harus diimbangi oleh uji lingkungan secara berkala dan transparan.

5. Lembaga pembiayaan harus mengetatkan audit lingkungan.

Lembaga pembiayaan harus membatasi perusahaan yang tercatat pernah melakukan perusakan ekosistem gambut. Audit lingkungan yang ketat harus dilakukan sebelum perusahaan dapat mengakses pembiayaan baru.

“Sebuah tanggung jawab harus diselesaikan oleh siapapun tanpa terkecuali, termasuk bagaimana menuntaskan komitmen mengembalikan ekosistem gambut menjadi lestari kembali,” tutup Lola Abas, Koordinator Nasional Pantau Gambut.

Studi Investigasi Restorasi oleh Pantau Gambut ini dilakukan bersama tujuh Simpul Jaringan (SJ) Pantau Gambut di tujuh Provinsi.

Berikut ini catatan kutipan dari masing-masing wilayah :

Muhammad Hairul Sobri, Koordinator SJ Pantau Gambut Sumsel.

Dampak dari bencana kebakaran, deforestasi, dan degradasi lahan gambut. Yang berakibat pada pelepasan emisi gas rumah kaca, kabut asap, hilangnya keanekaragaman hayati, dan dampak sosial ekonomi rakyat.

Tidak lepas atau faktor utamanya adalah dari kegiatan industri ektraktif kebun hutan dan perkebunan sawit di provinsi Sumatera Selatan. Karena dua industri ini menguasai lebih dari 70% kawasan gambut.

Upaya untuk mencegah dan memulihkan lahan gambut seperti membentuk BRG masih belum maksimal selagi dua industri Ini masih diberi ruang dalam ekploitasi lahan gambut, termasuk penegakan hukum. Pemulihan lahan gambut untuk mencegah bencana ekologis tidak akan berhasil selagi negara masih berencana mengakomodir kepentingan dua industri ini untuk mengeksploitasi lahan gambut dalam satu kawasan atau landscape gambut (KHG).

Sulfianto, Simpul Jaringan Pantau Gambut, Panah Papua.

Restorasi gambut di Papua minim pemantauan. Karena hampir tidak ada lembaga pemerintah yang “tertarik” memantau isu ini, aktifitas restorasi juga tidak ada. Padahal semua ekosistem gambut dalam wilyah izin perusahaan yang kita pantau terdegradasi.

Hendrikus Adam, Simpul Jaringan Pantau Gambut Kalbar, WALHI Kalbar.

Praktik ekonomi ekstraktif baik melalui usaha perkebunan sawit maupun perkebunan kayu pada ekosistem gambut melalui proses kanalisasi dapat dipastikan melahirkan kerusakan.

Hal ini bukan saja berdampak pada persoalan ekologis dan memperparah krisis iklim, tetapi juga melahirkan persoalan sosial serius di masyarakat. Restorasi yang diharapkan dalam praktiknya di lapangan masih jauh dari harapan.

Ketidakpatuhan pemilik konsesi lakukan pemulihan tidak dibarengi dengan upaya pihak terkait untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dengan pembiayaan dibebankan pada pemilik usaha.

Namun saat dalam operasional pemilik usaha tidak mengindahkan peraturan, yang terjadi justru seperti tidak ada negara saja. Ini sungguh ironi, aneh bin Ajaib.

Ferry, Koordinator SJ Pantau Gambut Jambi.

Restorasi Setangah Hati Konsesi PT PDIW, PT PBP dan PT BGR merupakan bagian dari Kesatuan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) Sungai Batanghari-Air Hitam Laut yang mempunyai fungsi penting untuk menjaga keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati. Lebih dari 70% merupakan Fungsi Ekosistem Gambut lindung.

Kalau upaya restorasi yang dilakukan dengan menjadikan lahan yang pernah terbakar ini menjadi HTI, itu justru akan rawan terbakar dan merusak fungsinya, upaya restorasinya setengah hati. Dan seharusnya pemerintah tegas dalam melihat ini, bahwa fungsi lindung lebih penting untuk keberlanjutan, salahsatu bagian dari ekosistem di sana yang harus dilindungai adalah masih banyak sebaran habitat harimau di wilayah tersebut dan mejadi bagian dari penyanggah taman nasional Berbak dan Sembilang.

M Ibrahim “Ayim”, SJ Pantau Gambut Riau, KALIPTRA.

Restorasi gambut Riau hanya mengutamakan kuantitas bukan kualitas. Buktinya sekat kanal rusak, sumur bor tidak berfungsi, revitalisasi ekonomi hanya mimpi dan revegetasi tak terjadi. Boleh dianggap bahwa implementasi pemulihan gambut itu belum maksimal karena gambut terus terdegradasi, kebakaran terus terjadi.

Apa yang salah dalam restorasi gambut ? Anggaran besar yang dikeluarkan negara tapi tak berdampak apa-apa terhadap ekosistem, baik itu ekonomi masyarakat maupun lingkungan, berbeda terbalik dari klaim keberhasilannya.

Ahmad Saini, Nugal Institut, Pelaksana Riset Pantau Gambut di Kalimantan Timur.

Lokasi penelitian pada KHG Kaltim menunjukan bahwa ekosistem gambut mengalami degradasi secara signifikan sehingga perlu dilakukan pemulihan. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan belum ada program pemulihan, restorasi maupun pembuatan infrastruktur pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan seperti sekat kanal, sumur bor dan area pembasahan lahan.

Degradasi yang terjadi pada lokasi penelitian selain dari kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi setiap tahunnya sepanjang musim kemarau adalah pembukaan lahan dengan membakar, alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit skala luas dengan membangun kanal dan sekat kanal untuk pengeringan.

Pembersihan lahan dengan alat berat menghilangkan tutupan pohon sebagai habitat satwa flora dan fauna.

Pada KHG Kedang Rantau-Sabintulung dengan fungsi lindung gambut terdapat HGU perkebunan kelapa sawit PT Agrojaya Tirta Kencana dibawah grup Kencana Agri Limited milik keluarga Maknawi yang juga memiliki bisnis di bidang energi terbarukan yakni Kencana Energy.

Rantai pasok global dari perkebunan kelapa sawit Kencana Agri Limited melalui PT SKL kepada Wilmar Nabati Indonesia yang merupakan dari Wilmar Internasional dan pada tahun 2023 ditemukan memasok Third Party Mills kepada Kutai Refinery Nusantara Indonesia yang merupakan bagian dari Apical Group yang dimiliki oleh keluarga Sukanto Tanoto.

Ekosistem gambut menjadi sumber kehidupan berbagai komunitas secara lintas generasi. Dengan berbagai tradisi dan kearifan lokalnya yang selama ini menggantungkan hidupnya dari keberadaan ekosistem gambut dengan fungsi ekologi, hidrologi maupun ekonominya.

Tradisi dan pengetahuan akan ekosistem gambut adalah bagian tidak terpisahkan termasuk bersama keanekaragaman hayati di dalamnya, seperti Pesut Mahakam spesies endemik yang terancam punah biasanya dapat ditemukan setiap tahun di Sungai Kedang Rantau kini dalam tiga tahun terakhir tidak lagi muncul.

Hewan ini oleh masyarakat mahakam tengah dikenal sebagai salah satu penanda ramalan cuaca dan iklim lokal. Jika pesut ditemukan berenang dari hilir ke hulu sungai maka musim banjir atau air besar akan tiba dan nelayan mulai mempersiapkan alat tangkap ikannya. Sedangkan jika Pesut ditemukan berenang dari hulu ke hilir sungai maka air akan surut.

Mamalia pesut ini juga sangat mengandalkan sumber makanannya dari lahan gambut yang memiliki cadangan ikan air tawar. Desa-desa penghasil ikan air tawar atau ikan sungai seperti Desa Sedulang, Desa Tunjungan, Desa Liang Buaya ini merupakan jantung dari produksi ikan sungai di Kecamatan Muara Kaman, satu dari lima penghasil utama ikan air tawar terbesar di Kutai Kartanegara yang menghasilkan hingga 200 ribu ton dan juga memasok 60 persen dari kebutuhan ikan di Kaltim yang mengandalkan dua KHG ini.

M Nasir, SJ Pantau Gambut Aceh, WALHI Aceh.

Menjaga gambut menjaga kehidupan, karena gambut merupakan rumah bagi air, ketika rumah dirusak maka air akan hilang, yang tersisa hanyalah bencana ekologis. ***

(R/pantaugambut.id/Ndi)

Discussion about this post